Ein fröhliches Miteinander: Der anhaltende Trend zu kooperativen Spielen

Zum dritten Mal in Folge räumt ein kooperatives Spiel in der Hauptkategorie „Spiel des Jahres“ ab. Das ist kein Zufall. Nicht mehr gegen- sondern miteinander zu Spielen, ist ein eindeutiger Trend der Brettspielbranche. Unser Leitartikel zeigt, dass das Prinzip der Kooperation den Autoren neue Möglichkeiten eröffnet. Außerdem beleuchten wir Ursachen des Hypes in soziologischen und pädagogischen Strömungen und stellen wesentliche Erfolgsfaktoren für kooperative Spiele vor.

“And the winner is… ‘Bomb Busters’!” In stilechten roten Overalls kamen der Autor Hisashi Hayashi und das Team von Pegasus Spiele am vergangenen Sonntag auf die Bühne und nahmen überglücklich die Auszeichnung zum Spiel des Jahres 2025 entgegen. Dass die turbulente Bombenentschärfer-Kreation diesmal den Preis mitnehmen würde, war angesichts des genialen Konzepts keine Überraschung. Jedoch kommt man um ein auffälliges Phänomen nicht herum: Wieder war es ein kooperatives Spiel.

Nimmt man den wichtigsten Spielepreis Europas als Referenz, ist der Vormarsch dieses Genres nicht zu übersehen. Mit „Dorfromantik“, „Sky Team“ und eben „Bomb Busters“ hatten die letzten drei Preisträger allesamt kooperativen Charakter. Mit „MicroMacro: Crime City“ (2021) oder „Just One“ (2019) gibt es noch mehr Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit.

Vom Obstgarten zu den großen Problemen der Welt

Neu ist das Prinzip „zusammen statt gegeneinander“ in der Gesellschaftsspiele-Branche nicht. In HABAs „Obstgarten“ bemühen sich die kleineren Kinder bereits seit Mitte der 1980er-Jahre, gemeinsam alle Früchte abzuernten, bevor der freche Rabe sein Puzzle vervollständigen kann. Im Erwachsenen- und Kennerspiel-Sektor sah das jedoch lange anders aus.

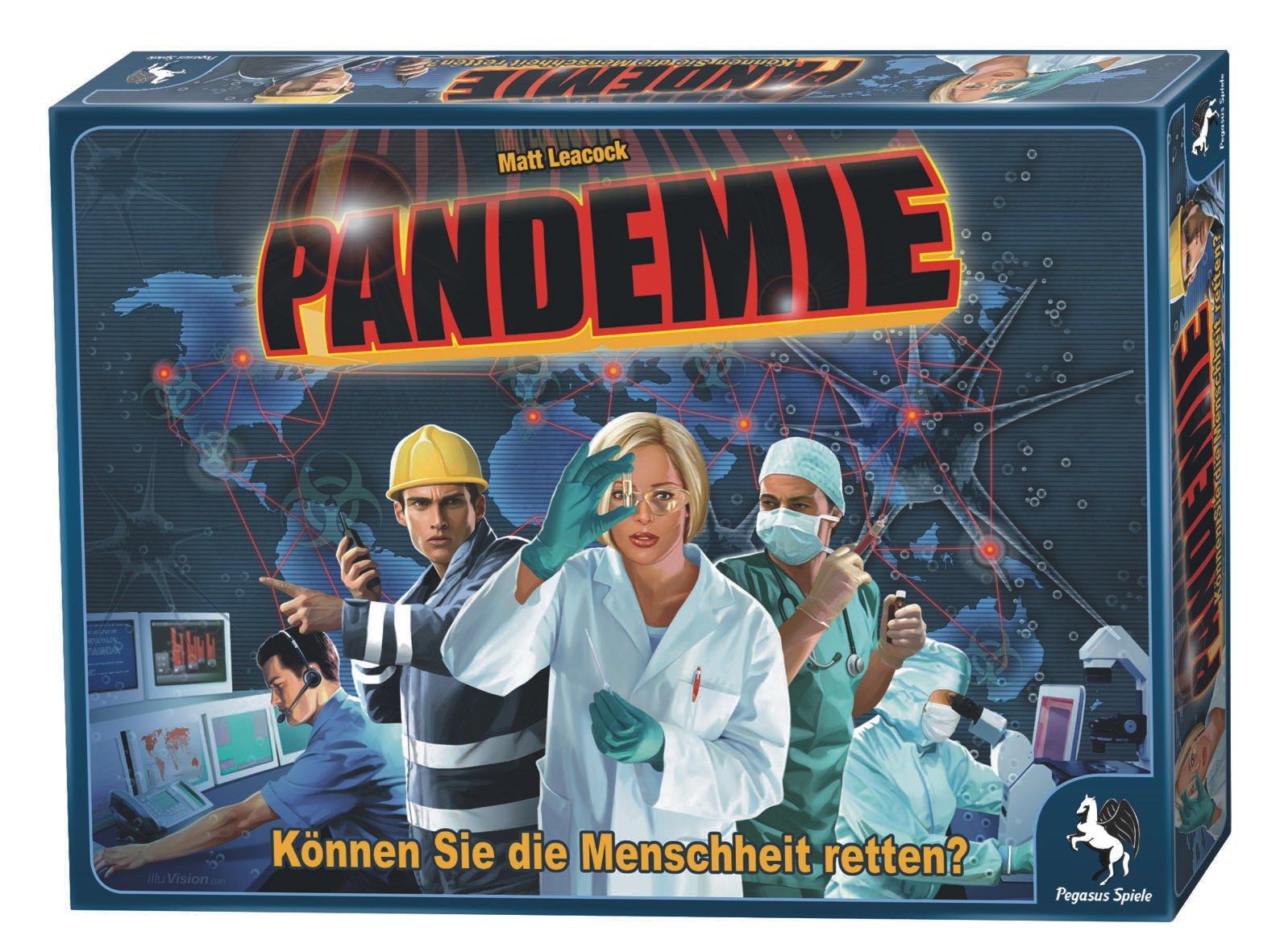

Der Gamechanger war „Pandemic“ (deutsch: „Pandemie“) aus der Feder von Matt Leacock. Ungeahnt der gesundheitspolitischen Relevanz, die dieser Titel rund zwölf Jahre später erhalten sollte, wurde das Spiel ab 2008 ein Riesenhit, dem eine Neuauflage und mehrere Erweiterungen folgen sollten. In den Rollen von Experten aus verschiedenen Disziplinen bringt jeder Spieler seine eigenen Spezialfähigkeiten mit, um die Seuche global zu bekämpfen.

Dieses Prinzip ist typisch für viele erfolgreiche kooperative Spiele, die in den kommenden Jahren erscheinen sollten. Sie erzählen oftmals „große“ Themen, Konflikte die ein Einzelner nicht zu lösen im Stande ist. Ein ganzes Dorf muss gebaut, eine Gesellschaft CO2-neutral gestaltet, ein Königreich vor einer Übermacht verteidigt werden. Derartige Mammutaufgaben bedürfen einer effektiven Zusammenarbeit von Individuen mit jeweils vertieften Spezialkenntnissen.

Teamfähigkeit nicht nur im Job gefragt

Sucht man auf soziologischer Ebene nach Gründen für den Vormarsch der kooperativen Spiele, so ist dies der wohl offensichtlichste. „Viele berufliche Themenfelder sind heutzutage so komplex, dass Einzelkämpfer hier nicht gefragt sind. Denn kaum jemand ist so genial, dass er alles durchblicken kann“, sagt Professor Jens Junge vom Institut für Ludologie an der SRH University of Applied Sciences, Berlin. „Meist kommt man nur mit heterogen besetzten Teams zum Erfolg. Nicht zufällig wird in den allermeisten Stellenausschreibungen auch Teamfähigkeit vorausgesetzt“.

Dennoch ist die Alltagswelt natürlich in vielerlei Hinsicht von Konkurrenz und Wettbewerb geprägt, weshalb sich viele dem nicht auch noch im Privaten aussetzen möchten – und somit vielleicht auch bislang von Spieleabenden im Bekanntenkreis Abstand genommen haben. Eben jenes Publikum wird nun adressiert. Ein frustrierender Wettstreit, bei dem am Ende meist der Brettspielaffinste gewinnt, weicht einem „High-Five-Moment“ und dem zufriedenstellenden Gefühl, gemeinsam etwas geschafft zu haben. Insofern ist der zunehmende Fokus auf kooperative Spielmechanismen auch ein Stilmittel der Branche, um den eigenen Gesamtmarkt zu erweitern.

Auch Niederlagen gehören zum Leben

Aus pädagogischer Sicht sind kooperative Spiele jedoch mehr als lediglich eine Karriere-Vorbereitung, wie Spieleforscher Junge weiter ausführt. „Das ganze Menschwerden hat etwas damit zu tun, dass wir uns bilden und vielseitige Kompetenzen entwickeln. Bei Gesellschaftsspielen lernen wir, nichts für alternativlos zu halten, sondern immer wieder verschiedene Varianten gegeneinander abzuwägen.“ Dies in eine gemeinschaftliche Runde einfließen zu lassen, gemeinsam vorausschauend zu denken, gemeinsam Verantwortung für das vereinbarte Ziel zu übernehmen – all das sind Qualitäten, die den Menschen auch außerhalb des beruflichen Umfeldes bilden, so Junge.

Natürlich lassen sich – insbesondere aus pädagogischer Sicht – auch kritische Sichtweisen auf den Trend zur Kooperation einnehmen. Einige mögen anführen, dass es heutzutage aus der Mode gekommen scheint, den heranwachsenden Kindern Rückschläge und Frustrationen zuzumuten. Dies kann böse nach hinten losgehen, gelangt doch jede Biografie früher oder später an den Punkt, an dem Mama und Papa nicht mehr durch Hausaufgabenhilfe, Beschwichtigung am Elternsprechtag oder den Wechsel in einen anderen Fußballverein aushelfen können. Eine Niederlage im Spiel zu verdauen – komme sie durch Würfelpech zustande oder weil die älteren Mitspieler einfach schon gerissener sind – ohne, dass das Spielbrett durchs Zimmer fliegt, kann hier sicherlich ein wertvolles Training sein. Empfehlenswert für jede Spielesammlung ist daher ein ausgewogener Mix aus kooperativen und kompetitiven Spielen.

Alles gemeinsam – alles harmonisch?

Zudem ist es ein Irrglaube, dass es bei kooperativen Spielen grundsätzlich harmonischer zugehe als bei kompetitiven. Eine häufig entstehende Dynamik sieht ganz anders aus, berichtet Maren Hoffmann, ihres Zeichens Jurymitglied des Vereins „Spiel des Jahres“. „Wenn wir gegeneinander Spielen und ich vermassele meinen nächsten Zug, dann habe darunter nur ich selbst zu leiden. Mache ich aber in einem kooperativen Spiel einen Fehler, lastet die Verantwortung auf mir umso schwerer.“ Diese Erfahrung kann schwierig für alle Beteiligten sein. „Da steht manchem dann der Angstschweiß auf der Stirn“, so Hoffmann weiter. Durchaus problematisch, wenn es um die Gestaltung der eigenen Freizeit geht. Kooperative Spiele schaffen also die Herausforderung an eine Gruppe, eine Atmosphäre zu gestalten, die ohne Vorwürfe und Missmut auskommt.

Die Herausforderung für die Gesellschaftsspiel-Branche besteht hingegen darin, zu erkennen, welche Eigenschaften erfolgreiche kooperative Spiele von weniger erfolgreichen unterscheiden. Im Klartext: Was muss ein kooperatives Spiel können? „Die Narration muss mich packen. Dazu gehört auch eine stimmige Illustration“, sagt der Spieleforscher Jens Junge. Ein gutes Beispiel, bei dem beides miteinander verbunden wird, ist „Die Abenteuer des Robin Hood“. Autor Michael Menzel, der gelernter Grafiker ist, hat hierbei selbst für die Illustration gesorgt.

Lösungen für das Alpha-Leader-Problem

Darüber hinaus sind wirkungsvoll eingesetzte mathematische Elemente, der Faktor „Zufall und Überraschung“ sowie ein gewisser Grad an Komplexität oftmals wesentliche Erfolgsfaktoren für kooperative Spiele. All das lässt sich am Beispiel von „Bomb Busters“ geradezu paradigmatisch nachvollziehen. Das Spiel des Jahres 2025 enthält außerdem eine zentrale Mechanik, die das sogenannte „Alpha Leader Problem“ adressiert, wie Maren Hoffmann ausführt. „Viele Spielerunden leiden darunter, dass sich einer der Mitspieler dazu berufen fühlt, die Gruppe anzuführen und nach und nach alle Entscheidungen vorzuschlagen. Im schlechtesten Falle fühlen sich die restlichen Mitspieler nur noch wie Handpuppen dieses Anführers.“

In „Bomb Busters“ habe Hayashi dieses Problem ganz bewusst mit einem Kunstgriff eliminiert: „Hier hat jeder nur Zugriff auf einen Teil der Informationen. Das macht es unmöglich, dieses Spiel als reiner Alpha-Player zu bestreiten.“ Und damit hat er die zentrale Magie von kooperativen Spielen erfasst. Es funktioniert eben nur im Team.